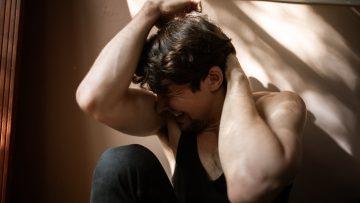

Dans notre société actuelle, où la solidarité et l’entraide sont largement valorisées, il est fréquent de croiser des individus dont le besoin d’aider les autres semble presque instinctif, voire compulsif. Pourtant, derrière ce désir apparemment bienveillant peut se cacher un phénomène psychologique complexe, nommé le syndrome du sauveur. Celui-ci désigne un modèle de comportement où l’aide, loin d’être une source d’équilibre ou de satisfaction, se transforme en véritable fardeau émotionnel. Ces personnes, souvent invisibles, se perdent dans leur quête d’utilité, au point de s’oublier elles-mêmes, engendrant épuisement psychologique et troubles relationnels. Comprendre les mécanismes sous-jacents à ce syndrome permet non seulement de lever le voile sur cette dynamique, mais aussi de distinguer l’aide sincère du besoin excessif de secourir.

Ce texte vous guidera à travers les multiples facettes du syndrome du sauveur : ses caractéristiques, ses causes originelles, ses déclinaisons comportementales, ainsi que les conséquences qui découlent de cette aide excessive. Vous découvrirez aussi des pistes pour rétablir ses limites personnelles et cultiver un équilibre vie personnelle sain, indispensable pour échapper à la spirale des relations toxiques et du burnout empathique.

Les traits comportementaux essentiels pour identifier le syndrome du sauveur

À première vue, le profil du syndrome du sauveur peut sembler idéal. Il s’agit d’une personne au grand cœur, dotée d’une empathie hors du commun, toujours prête à se rendre disponible, à écouter et à résoudre les difficultés d’autrui. Pourtant, cette même empathie, lorsqu’elle se manifeste sans limites, révèle une incapacité à différencier ses propres émotions de celles des autres. Cette fusion émotionnelle entraîne ce que les psychologues appellent une ecpathie excessive, où la frontière entre le personnel et l’autre devient floue.

Voici une liste des traits couramment observés chez les personnes concernées :

- Besoin compulsif d’aider : une impulsion quasi automatique pour intervenir même lorsque l’aide n’a pas été sollicitée.

- Dépendance affective : un désir fort d’être nécessaire et valorisé par ceux qu’elles soutiennent.

- Faible estime de soi : une insécurité sous-jacente qui pousse à rechercher reconnaissance et affection à travers le rôle du sauveteur.

- Incroyable difficulté à poser des limites : l’incapacité d’affirmer ses propres besoins constitue un frein majeur au bien-être.

- Vulnérabilité aux blessures émotionnelles : une grande sensibilité aux conflits, souvent vécue comme une trahison.

Ces caractéristiques conduisent à des relations souvent déséquilibrées. Le sauveur s’identifie tellement à la détresse de l’autre qu’il amplifie la douleur, malgré ses intentions. Cette amplification favorise la création d’une dépendance émotionnelle malsaine et alimente une dynamique où personne ne progresse réellement.

| Trait | Description | Effets |

|---|---|---|

| Besoin d’aider compulsif | Intervention non sollicitée, difficulté à dire non | Epuisement psychologique, incompréhension des autres |

| Dépendance affective | Recherche de reconnaissance via l’aide | Relations toxiques, perte d’autonomie personnelle |

| Ecpathie | Fusion émotionnelle avec autrui | Contagion émotionnelle, aggravation des problèmes |

| Faible estime de soi | Insécurité, besoin de valorisation | Comportements compulsifs, sentiment de frustration |

| Absence de limites | Incapacité à dire non, à s’affirmer | Burnout empathique, épuisement psychologique |

En examinant ces points, il est clair que le syndrome ne se résume pas à un simple « désir d’aider ». Il s’agit d’une réalité psychique où la frontière entre compassion et mal-être devient poreuse, instaurant une boucle où l’aide devient elle-même une source de souffrance.

Origines et facteurs déclencheurs du syndrome du sauveur : un besoin d’aider enraciné dans l’enfance

L’émergence du syndrome du sauveur trouve ses racines dans des expériences précoces souvent marquées par la douleur émotionnelle. L’histoire personnelle, notamment durant la petite enfance, est capitale pour comprendre ce mécanisme.

Les profils les plus fréquemment touchés présentent des antécédents comme :

- Expériences d’abandon : que ce soit parental ou relationnel, le sentiment de solitude affective durable instaure une quête permanente de liens intenses.

- Traumas liés à des abus ou maltraitances : physiques, émotionnels ou psychologiques, ces traumatismes corrodent la capacité d’attachement sain.

- Relations parentales autoritaires et manquant d’affection : un climat rigide génère une insécurité affective.

- Modèles familiaux complexes : où l’enfant a dû très tôt jouer un rôle de responsable ou protecteur au sein de la famille.

Le syndrome du chevalier blanc s’installe donc souvent dans un contexte où l’individu a appris à cacher ses blessures derrière un rôle de celui qui sauve. Ce mécanisme est une tentative maladroite de regagner contrôle et sécurité émotionnelle. En aidant autrui, le sauveur espère inconsciemment combler un vide intérieur.

Les psychologues Mary C. Lamia et Marilyn J. Krieger, qui ont vulgarisé ce concept en 2015, insistent sur le fait que ce comportement est un mode d’adaptation, certes dysfonctionnel, mais qui témoigne d’une douleur profonde difficile à verbaliser autrement.

| Facteurs déclencheurs | Description | Impact psychologique |

|---|---|---|

| Abandon affectif | Manque de soutien ou séparation précoce | Sentiment d’insécurité durable, recherche de validation |

| Abus et maltraitance | Violences physiques ou psychologiques | Développement de troubles relationnels et de confiance |

| Autoritarisme parental | Rigidité, absence de reconnaissance émotionnelle | Faible estime de soi, difficulté à s’affirmer |

| Responsabilités précoces | Rôle parental assumé durant l’enfance | Repli sur le rôle de sauveur pour contrôler l’environnement |

Il n’est pas rare de voir une personne adulte souffrant du syndrome du sauveur reproduire inconsciemment ces schémas dans ses relations personnelles, amplifiant ainsi une forme de dépendance affective insidieuse. Pour enrayer cette dynamique, il est nécessaire de redevenir progressivement autonome émotionnellement, par un travail thérapeutique ciblé.

Différentes formes du syndrome du sauveur : typologies et comportements associés

Le spectre des comportements liés au syndrome du sauveur est large. Plusieurs profils ont été identifiés, illustrant la diversité des manifestations dans le besoin d’aider excessif. Voici les principaux types reconnus :

- Le chevalier blanc hautement empathique : cette personne établit une connexion émotionnelle profonde avec autrui, mais cette empathie se mue rapidement en peur de perdre, jalousie, et un besoin de contrôle marqué.

- Le sauveur idéaliste : il ou elle vise à réparer une personne pour créer une forme d’idéal affectif, souvent avec l’illusion d’atteindre la perfection dans la relation.

- Le chevalier blanc effrayé : marqué par des traumas graves, ce profil désire aider mais ignore comment s’y prendre, ce qui le rend parfois maladroit ou distant.

- Le chevalier blanc équilibré : même s’il manifeste un comportement plus sain, son aide reste compulsive et non dénuée d’un besoin de reconnaissance.

Ces catégories permettent de mieux comprendre la complexité du syndrome, et surtout d’éviter des jugements hâtifs concernant les personnes concernées. Chaque type pose des problèmes spécifiques quant à la gestion de ses émotions et des relations sociales.

| Type | Caractéristiques | Risques |

|---|---|---|

| Chevalier blanc empathique | Fusion émotionnelle, peur de perdre l’autre, jalousie | Relations toxiques, anxiété, dépendance affective |

| Sauveur idéaliste | Idéalisation, volonté de transformer l’autre | Frustration, rejet, désillusion |

| Chevalier blanc effrayé | Traumas importants, maladresse affective | Isolement, incompréhension, obstacle à l’aide |

| Chevalier blanc équilibré | Aide respectueuse mais compulsive | Epuisement, limites confondues |

Ces déclinaisons soulignent qu’aucun profil ne doit être stigmatisé. Au contraire, elles ouvrent la voie à une meilleure sensibilisation et adaptation des réponses thérapeutiques. Identifier sa typologie précise est une étape clé pour avancer vers un comportement plus sain.

Les impacts psychologiques du syndrome du sauveur : quand l’aide devient un piège

Si aider est un acte noble, poussé à l’extrême, il peut devenir le théâtre d’un épuisement psychologique considérable. En privilégiant constamment les besoins des autres au détriment des siens, le sauveur s’expose à une usure mentale sévère, comparable à celle du burnout empathique. Ce dernier se manifeste par :

- Fatigue chronique

- Sentiment d’être submergé par les émotions des autres

- Anxiété et troubles du sommeil

- Détachement affectif inhabituel

- Perte de confiance en soi

Le tableau clinique s’étend souvent à des difficultés relationnelles majeures. La dynamique relations toxiques s’installe, où ni le sauveur ni la personne aidée ne tirent un bénéfice réel. L’interaction se nourrit d’une dépendance mutuelle qui bride la croissance personnelle de chacun.

De l’autre côté, ceux qui subissent une aide intrusive peuvent ressentir une forme d’oppression, se retrouvant infantilisé ou dépossédé de leurs propres capacités à résoudre leurs problèmes.

| Conséquences psychologiques | Description | Conséquences relationnelles |

|---|---|---|

| Épuisement mental | Charge émotionnelle insoutenable | Isolement social, conflits fréquents |

| Anxiété et stress | Surcharge liée à l’empathie excessive | Relations ambivalentes, méfiance |

| Dépendance affective réciproque | Besoin mutuel et malsain | Relations toxiques, absence d’autonomie |

| Perte d’estime de soi | Sentiment d’insignifiance malgré l’aide | Difficulté à poser des limites |

| Dépersonnalisation | Confusion identitaire et émotionnelle | Relations biaisées, conflits internes |

Ce processus met en lumière l’importance de différencier le besoin d’aider sainement – qui s’appuie sur le respect mutuel et la réciprocité – de l’attachement compulsif qui contribue au mal-être de tous.

Les signes avertisseurs du syndrome du sauveur : comment reconnaître une aide excessive

Il n’est pas toujours simple d’identifier chez soi ou chez les autres ce qui relève du simple altruisme ou du besoin pathologique d’aider. Cependant, plusieurs signaux clés peuvent alerter :

- Sentiment de devoir toujours intervenir : peur du rejet ou de l’abandon si l’aide fait défaut.

- Difficulté à dire non : culpabilité ou anxiété face à toute tentative de refus.

- Relations fondées sur l’aide : impression que la relation n’existe que par le rôle de sauveteur.

- Absence de temps pour soi : négligence de ses propres besoins, loisirs, et repos.

- Épuisement régulier : fatigue émotionnelle ou physique intense en lien avec le travail affectif.

Pour clarifier la présence du syndrome du sauveur, voici un tableau descriptif des comportements versus réactions psychologiques :

| Comportement | Réaction psychologique associée |

|---|---|

| Intervenir sans être sollicité | Sentiment d’urgence, peur de l’abandon |

| Se sentir indispensable | Estime de soi conditionnée |

| Éviter les conflits par la soumission | Crainte du rejet, anxiété sociale |

| Négliger son propre bien-être | Culpabilité et auto-sacrifice |

| Ressentir de la frustration constante | Sensation d’injustice, malaise interne |

Reconnaître honnêtement ces signaux est une première étape essentielle pour reconsidérer son mode de fonctionnement et prévenir le risque d’épuisement, ainsi que l’installation de relations toxiques.

Méthodes pour limiter l’impact du besoin d’aider : poser des limites personnelles

La clé pour sortir du piège du syndrome du sauveur réside dans la capacité à établir des limites personnelles claires et respectées. Cela permet d’éviter l’épuisement, mais aussi de restaurer des équilibres relationnels plus sains.

Voici des pratiques concrètes pour apprendre à limiter l’aide excessive :

- Identifier ses propres besoins : reconnaître que sa valeur ne dépend pas uniquement de ce qu’on fait pour les autres.

- Apprendre à dire non : s’exercer à refuser sans culpabiliser, en verbalisant son ressenti.

- Prioriser son bien-être : instaurer des temps de repos, de loisirs, pour éviter le burnout empathique.

- Réfléchir avant d’intervenir : se demander si son aide est souhaitée et adaptée.

- Rechercher un soutien extérieur : en parler à un thérapeute pour travailler sur les causes profondes.

| Actions | Objectifs | Bénéfices attendus |

|---|---|---|

| Fixer des limites | Prévenir l’épuisement | Meilleure gestion du temps, moins de stress |

| Dire non sans culpabilité | Respecter ses besoins | Renforcement de l’estime de soi |

| Prendre du temps pour soi | Prévenir le burnout empathique | Récupération physique et mentale |

| Se questionner sur l’aide | Aider de manière adaptée | Réduction de la dépendance affective |

| Thérapie et accompagnement | Traiter les causes profondes | Amélioration durable du bien-être |

Appliquer ces règles au quotidien demande du courage et une prise de conscience progressive. Certains recours, comme la communication bienveillante ou les techniques de pleine conscience, peuvent aussi s’avérer efficaces pour se reconnecter à soi tout en maintenant le désir d’aider sainement.

Conséquences du syndrome du sauveur sur les relations interpersonnelles

Les implications du syndrome du sauveur se répercutent largement dans le domaine des relations personnelles ou professionnelles. Cette quête permanente pour secourir génère une interaction asymétrique où l’un prend le rôle du donneur et l’autre celui du receveur, souvent au détriment de la qualité du lien.

Parmi les conséquences fréquentes :

- Dépendance affective : le sauveur se positionne comme essentiel, ce qui favorise une relation de codépendance exempte de réelle autonomie.

- Relations toxiques : les deux partenaires peuvent se retrouver piégés dans une boucle conflictuelle où les attentes sont irréalistes.

- Résistance au changement : la peur inconsciente de perdre son rôle bloque la croissance personnelle et la résolution des problèmes.

- Isolement social : le sauveur finit parfois isolé, épuisé par des relations qu’il maintient coûte que coûte.

- Difficulté à établir des relations équilibrées : au travail ou dans la vie privée, ces personnes ont du mal à poser des limites saines.

| Conséquence | Manifestation | Effet sur la relation |

|---|---|---|

| Dépendance affective | Sensation d’être indispensable | Relations asymétriques, codépendance |

| Relations toxiques | Conflits et frustrations permanents | Boucle négative, mal-être partagé |

| Blocage émotionnel | Peurs et angoisses liées au changement | Résistance aux progrès |

| Isolement | Repli social | Sentiment de solitude et épuisement |

| Manque de limites | Difficulté à dire non | Manque d’équilibre, frustration |

Il est indispensable d’identifier ces mécanismes pour agir avec discernement. Le travail sur soi-même devient alors la clef pour transformer ses relations, favoriser la réciprocité et retrouver une véritable harmonie.

Comment renouer avec l’équilibre vie personnelle et éviter l’épuisement lié au syndrome du sauveur

Si la nature altruiste du syndrome du sauveur peut paraître louable, elle dissimule un fardeau émotionnel lourd à porter. Pour prévenir le risque d’épuisement psychologique, il est essentiel de réapprendre à s’écouter.

Les recommandations suivantes sont à envisager pour rétablir un équilibre sain :

- Délimiter des temps spécifiques pour soi : instaurer des plages non négociables dédiées à ses propres passions et au repos.

- Pratique régulière d’activités relaxantes : méditation, sport, ou hobbies pour réduire le stress.

- Développer un réseau de soutien : cultiver des relations équilibrées et ouvertes à la réciprocité.

- Rechercher un accompagnement professionnel : psychothérapie ou coaching pour mettre en lumière et modifier les schémas dysfonctionnels.

- Apprendre à valoriser ses succès personnels : reconnaître que sa valeur ne dépend pas uniquement de l’aide apportée aux autres.

| Actions recommandées | Objectifs | Résultats escomptés |

|---|---|---|

| Organisation de temps pour soi | Retrouver son identité propre | Réduction du stress, augmentation du bien-être |

| Méditation et relaxation | Diminuer l’anxiété | Apaisement émotionnel |

| Réseau social sain | Favoriser la réciprocité | Relations équilibrées |

| Accompagnement psychologique | Élaborer des stratégies durables | Amélioration du fonctionnement personnel |

| Valorisation de soi | Renforcer l’estime | Indépendance émotionnelle accrue |

En adoptant ces mesures, on peut progressivement étouffer le cercle vicieux qui lie le besoin d’aider au sacrifice personnel. L’enjeu est d’apprendre à équilibrer le besoin d’aider avec ses propres limites pour éviter que ce comportement ne devienne un véritable fardeau.

FAQ : réponses pratiques pour mieux comprendre et gérer le syndrome du sauveur

- Comment différencier un acte d’aide sincère d’un comportement lié au syndrome du sauveur ?

Un acte sincère est librement donné, respectueux des limites et ne crée pas de dépendance. Le syndrome du sauveur se caractérise par une aide compulsive qui s’impose même sans demande et épuise la personne. - Quels sont les premiers pas à faire pour sortir du syndrome du sauveur ?

Identifier et accepter son propre besoin d’aide, apprendre à poser des limites, et chercher un soutien psychologique adapté sont des démarches essentielles. - Le syndrome du sauveur est-il curable ?

Il n’existe pas de « guérison » au sens médical, mais un travail thérapeutique permet d’acquérir des outils pour modifier ses comportements et retrouver un fonctionnement plus équilibré. - Peut-on être un bon aidant sans sombrer dans ce syndrome ?

Oui, avec une conscience claire de ses limites, une écoute active sans absorption émotionnelle excessive, et en cultivant sa propre résilience. - Quelles professions sont plus exposées au syndrome du sauveur ?

Les métiers de soin comme infirmière, médecin, travailleur social ou psychologue peuvent présenter un risque accru, du fait de la sollicitation émotionnelle intense.