Dans un monde hyperconnecté, la frontière entre information et spectacle se brouille, et le macabre s’impose comme un thème de prédilection dans l’univers médiatique digital. La « NécroFascination » s’immisce dans notre quotidien à travers un éventail de contenus allant du fait divers tragique jusqu’aux documentaires satiriques sur les tueurs en série. Ce phénomène, nourri par l’« Écran Sépulcral » de l’ère numérique, révèle une inclination humaine complexe entre quête de sensation, empathie et compréhension du monde obscur autour de la mort. L’« Effroi Virtuel » s’immisce dans nos flux d’informations, rendant palpable cette « Digital Épouvante » qui, paradoxalement, captive et fait peur à la fois.

Les réseaux sociaux et les médias en ligne, véritables leviers de la « Cryptique Média », exploitent cette curiosité morbide avec des stratégies ciblées, bien souvent sous forme de titres accrocheurs ou de « clickbait » morbides dans ce paysage « Transi Connecté ». Cette fascination profonde pour le « Macabre Moderne » ne se limite plus aux cercles traditionnels, mais pénètre les usages quotidiens, et questionne aussi bien notre rapport à la mort que l’éthique entourant la diffusion de ces contenus. Loin d’être un simple travers, ce phénomène signale une intimité troublante avec les dimensions les plus “lugubres pop” de notre époque, où la peur et l’attraction se conjuguent de manière inextricable.

Les racines psychologiques de la curiosité morbide à l’ère numérique

L’être humain a depuis toujours été traversé par un attrait paradoxal pour ce qui est interdit, effrayant, voire funeste. La « Nocturne Obscur » qui habite l’esprit humain se manifeste sous diverses formes, allant de la fascination pour les mythes mortuaires à la soif de comprendre les mécanismes de la finitude. Cette « NécroFascination » n’est pas un simple caprice moderne, mais s’ancre dans des bases psychologiques profondes que la révolution numérique amplifie.

Une étude menée par l’Université d’Amsterdam souligne cette tendance comme faisant partie du répertoire instinctif humain, où la contemplation du macabre agit comme une forme de préparation à l’inconnu et au danger. Ce comportement instinctif, loin d’être anodin, sert à renforcer notre capacité d’adaptation face à des situations extrêmes. On retrouve ainsi, dans notre cerveau, des circuits dédiés à l’attention portée aux stimuli perturbateurs, notamment ceux liés à la violence ou à la mort.

Cet héritage psychique explique en partie pourquoi, malgré le potentiel traumatique, nous sommes attirés par des contenus à la fois dérangeants et captivants. Cette inclination ne relève pas forcément d’un trouble, mais témoigne d’une recherche d’équilibre face à l’angoisse existentielle. En d’autres termes, notre cerveau traite ces informations comme un « Memento Numérique », un rappel constant de la mortalité, reflétant notre appartenance à une « espèce consciente ».

En détail, les raisons psychiques de cette curiosité se déclinent ainsi :

- Le besoin d’information sur l’inconnu : le macabre dévoile des réalités souvent cachées, suscitant la curiosité face à des phénomènes hors normes.

- L’empathie : en voyant la douleur d’autrui, nous cherchons à comprendre et à partager ces expériences émotionnelles.

- Le plaisir de transgresser : l’interdit agissant comme un puissant moteur d’intérêt, les contenus morbides permettent une exploration sûre des tabous.

- La gestion de l’angoisse : en confrontant nos peurs via ces médias, nous développons une forme d’habituation au danger.

- L’excitation sensorielle : le frisson généré par la peur active certaines zones du cerveau impliquées dans le plaisir.

| Mécanisme psychologique | Fonction adaptative | Exemple dans le monde numérique |

|---|---|---|

| Exploration du tabou | Permet une confrontation sécurisée avec l’interdit | Visionnage de scènes controversées dans des séries comme Black Mirror |

| Réponse à l’angoisse existentielle | Favorise la capacité à affronter la mort symbolique | Consommation de documentaires sur des catastrophes ou décès célèbres |

| Empathie et compréhension | Renforce la connexion sociale par le partage émotionnel | Commentaires et réactions sur des réseaux sociaux à propos de tragédies |

| Excitation et plaisir | Stimulation des centres de récompense | Frissons devant des films d’horreur en streaming |

| Recherche d’information | Accumulation de savoir sur le danger | Consultation de faits-divers et actualités virales morbides |

L’évolution de la fascination morbide à travers les médias numériques modernes

Avec l’essor des technologies digitales, la dissémination des contenus liés au macabre a pris une ampleur inédite, s’inscrivant dans un paysage médiatique en constante mutation. Le « Cryptique Média » produit aujourd’hui des formats capables d’exploiter nos instincts les plus secrets avec une précision remarquable, renforçant un phénomène de « Transi Connecté » où l’audience devient à la fois consommatrice et actrice de cet univers.

Auparavant cantonnée aux pages des journaux papier ou aux émissions télévisées sensationnalistes, la fascination pour les récits morbides trouve à présent sa place sur toutes les plateformes numériques : réseaux sociaux, chaînes de streaming, podcasts spécialisés, et forums dédiés.

Certaines émissions et documentaires, notamment sur le true crime, ont créé de vrais cultes culturels. Des millions de personnes s’abonnent à des chaînes YouTube proposant des enquêtes sur des assassinats ou disparitions étranges. Des podcasts en vogue relatent ces histoires avec un soin narratif qui captive le « Digital Épouvante », tout en apportant une dimension pédagogique.

Mais cette omniprésence du macabre dans le numérique engendre également des risques, notamment liés à la désensibilisation et à la banalisation de la violence. On parle même de « Lugubre Pop », un courant où le morbide est rendu courant, partie intégrante d’un divertissement populaire qui va parfois jusqu’à la surexploitation.

- Multiplication des contenus sensationnalistes : titres choc et extraits dramatiques abondent dans les flux d’actualités.

- Interactivité exacerbée : publication de commentaires et partage de récits personnels liés à des faits macabres.

- Emergence d’influenceurs spécialisés : certains créateurs exploitent le « macabre moderne » comme levier de popularité.

- Détournement éthique : polémique autour de la publication d’images sensibles.

- Développement de communautés : groupes en ligne dédiés aux débats sur les thèmes du morbide.

| Plateforme | Type de contenu | Impact sur la fascination macabre |

|---|---|---|

| YouTube/Streaming | Documentaires, enquêtes true crime | Fort engagement, popularisation des récits |

| Réseaux sociaux | Partages, commentaires, mèmes | Amplification virale, interaction collective |

| Podcasts spécialisés | Narrations détaillées, analyses psychologiques | Approfondissement et fidélisation d’audiences |

| Forums et communautés | Échanges et débats intenses | Renforcement du sentiment d’appartenance |

| Médias traditionnels digitalisés | Articles sensationnalistes et reportages | Extension au grand public, clickbait accru |

Le clickbait et l’exploitation de la curiosité morbide sur les plateformes numériques

La stratégie du clickbait, ou « appât à clics », s’est imposée comme un outil incontournable pour attirer les internautes, en particulier à travers des contenus jouant sur le sensuel, l’interdit, et plus spécifiquement le « Macabre Moderne ». Cette technique consiste à offrir un titre sensationnel, voire choquant, donnant un avant-goût morbide jugé irrésistible aux yeux des utilisateurs « Transi Connecté ».

Les médias, et notamment les sites d’actualités numériques, exploitent l’« Écran Sépulcral » pour augmenter leur audience sans se soucier souvent de l’impact éthique que peut avoir cette surexposition à des contenus macabres. Ce phénomène n’est pas nouveau, puisque depuis les premières grandes tragédies retransmises en direct, comme le cas de Kathy Fiscus en 1949, la quête d’audience vénère le sensationnel.

En 2025, dans un contexte où l’information s’enchaîne à haute fréquence, le clickbait présente plusieurs caractéristiques qu’il est crucial de décoder :

- Amplification des titres choquants : l’appât créatif mis en œuvre repose sur la promesse d’une histoire macabre inédite.

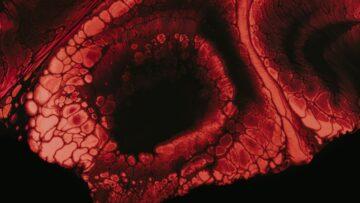

- Utilisation d’images explicites : souvent des scènes violentes ou des visages en détresse.

- Saturation de l’espace numérique : les algorithmes favorisent les contenus à forte interaction, renforçant la diffusion.

- Mimétisme et viralité : partage massif dans les groupes et communautés sociales.

- Risque de désensibilisation : le public peut se habituer à la violence, réduisant la sensibilité et l’empathie.

Ce climat de course à l’audience engendre régulièrement des débats publics sur le respect des victimes, la vie privée, et la frontière éthique. En 2024, plusieurs enquêtes ont pointé du doigt des sites utilisant des images choquantes pour générer du trafic, renforçant ainsi l’industrie de la « Digital Épouvante ».

| Stratégie Clickbait | Objectif | Conséquences |

|---|---|---|

| Titres sensationnalistes | Suscciter l’émotion et l’intérêt immédiat | Audience accrue mais souvent au détriment de la dignité |

| Images explicites | Créer un impact visuel puissant | Mésusage des images, atteinte à la vie privée |

| Virage viral | Exploiter l’effet de masse | Désensibilisation collective et propagation rapide |

| Débat éthique | Questionner les limites acceptables | Polémique publique et réglementation envisagée |

| Interactivité | Encourager le commentaire et le partage | Création d’une communauté morbide et addictive |

Les enjeux éthiques et la responsabilité des médias face à la Nocturne Obscur

L’essor du numérique et la diffusion massive des contenus à connotation morbide soulèvent d’importantes questions éthiques. La frontière entre information responsable et exploitation malsaine de la peur est ténue. En effet, la « NécroFascination » peut vite basculer dans une voyeurisme malsain, alimentant un cycle d’« Effroi Virtuel » qui fragilise aussi bien les victimes que les spectateurs.

Les médias, en tant qu’acteurs majeurs de ce « Cryptique Média », se trouvent confrontés à un dilemme entre la monétisation par le « clickbait » morbide et l’exercice de leur responsabilité déontologique. Cette tension se traduit par des choix éditoriaux complexes où le respect humain doit primer sur l’audience facile.

Principaux enjeux éthiques :

- Respect de la dignité des victimes : éviter la re-victimisation par la diffusion excessive d’images ou détails macabres.

- Préservation de la vie privée : ne pas exposer les familles à un public intrusif et souvent agressif.

- Équilibre entre intérêt public et sensationnalisme : informer sans choquer gratuitement.

- Combat contre la désensibilisation : adopter un ton et un choix des images mesurés.

- Promotion d’une approche éducative : contextualiser les contenus pour mieux comprendre sans exacerber.

| Enjeu | Question associée | Bonne pratique recommandée |

|---|---|---|

| Dignité des victimes | Comment éviter la dérive voyeuriste ? | Limiter la diffusion d’images explicites non nécessaires |

| Vie privée | Jusqu’où diffuser des détails personnels ? | Respecter les demandes des familles et anonymiser les données |

| Information vs sensationnalisme | Où poser la limite ? | Privilégier un traitement factuel et pédagogique |

| Désensibilisation | Comment préserver l’empathie ? | Changer régulièrement les formats et ton éditorial |

| Éducation | Comment transmettre sans choquer ? | Accompagner les contenus par des analyses et témoignages |

L’ombre de Carl Jung et la part de l’inconscient dans la fascination morbide

La psychologie analytique nous offre un éclairage profond sur la nature de la fascination morbide, notamment à travers les travaux de Carl Jung. Celui-ci évoquait la notion d’« ombre », ce côté obscur et refoulé de notre psyché qui contient les pulsions, les peurs, mais aussi les pulsions antisociales latentes.

Selon Jung, cette part d’ombre, souvent niée ou ignorée, peut se révéler à travers le goût pour le macabre, matérialisant ainsi un contact avec des émotions et pulsions refoulées qui, paradoxalement, participent à notre équilibre psychique. Explorer le macabre devient alors une aventure intérieure, un regard plongé dans son propre inconscient où s’expriment des fragments transgressifs et sublimés.

Cette approche éclaire aussi le fait que la « Nocturne Obscur » n’est pas seulement une attirance extérieure, mais un dialogue intime entre l’individu et ses propres zones cryptiques. Comprendre cette dynamique permet de mieux cerner les limites entre curiosité saine et comportements pathologiques.

- Intégration de l’ombre : reconnaître et accueillir ses pulsions sombres pour éviter leur dégénérescence.

- Sublimation : transformer cette curiosité en expression créative ou analytique, comme dans les arts ou la recherche.

- Mise en garde contre la perversion : surveiller les glissements vers des pratiques destructrices ou malsaines.

- Support thérapeutique : accompagner les individus vers une gestion équilibrée de leur fascination.

- Exploration individuelle : favoriser une introspection via la connaissance de soi.

| Concept Jungien | Implication dans la fascination morbide | Application contemporaine |

|---|---|---|

| Ombre | Révèle les pulsions refoulées liées à la peur et à la mort | Exploitation dans les œuvres d’horreur et récits true crime |

| Sublimation | Canalisation de la pulsion morbide en création | Films, littérature, podcasts éducatifs |

| Individuation | Intégration de soi via l’acceptation de l’ombre | Processus thérapeutique et développement personnel |

| Projection | Déni ou déplacement des peurs sur des objets externes | Réactions collectives face à des scandales médiatiques |

| Inconscient collectif | Archétypes renforçant la peur du macabre | Symbolismes dans les récits populaires et films |

Effets de la digitalisation sur la perception et la diffusion de l’horreur et du macabre

À l’ère du « Memento Numérique », les technologies transforment la manière dont l’horreur est perçue et partagée. L’accessibilité instantanée à des images et vidéos « lugubres pop » redéfinit notre relation à l’effroi, brouillant la frontière entre vécu personnel et spectacle numérique.

Cette digitalisation amplifie le paradoxe d’une peur apprise à travers des flux, où la surabondance d’informations macabres peut simultanément assurer une forme d’extinction progressive de la capacité à ressentir l’horreur. L’« Effroi Virtuel » devient alors une expérience collective où l’émotion est souvent diluée par la distance imposée par l’écran.

Par ailleurs, les algorithmes favorisent les contenus suscitant des réactions extrêmes, contribuant à une polarisation des émotions et un cycle de viralité sans précédent. Cette dynamique accentue le rôle du numérique comme vecteur d’« Écran Sépulcral », mécanisme où la mort et les récits morbides deviennent des formes de divertissement incontournable.

- Surconsommation émotionnelle : accumulation d’images et récits perturbants sans décompression.

- Isolement paradoxal : bien que connecté, l’individu peut se sentir déconnecté émotionnellement.

- Intensification des phobies : multiplication des stimuli effrayants dans l’environnement digital.

- Effet de désensibilisation sociale : banalisation de la violence et de la mort en ligne.

- Possibilité d’engagement solidaire : mobilisation communautaire autour des tragédies via les réseaux.

| Conséquence digitale | Effet psychologique | Illustration concrète |

|---|---|---|

| Multiplication des contenus lugubres | Surcharge émotionnelle | Flux continus de reportages sur accidents et crimes sur réseaux sociaux |

| Interaction numérique | Isolement émotionnel malgré la connexion | Commentaires distants sur vidéos de catastrophes |

| Algorithmes polarisez | Amplification des émotions extrêmes | Propagation virale de scandales et polémiques |

| Désensibilisation | Baisse de la réactivité face à la violence | Augmentation de contenus violents sans réaction visible |

| Mobilisation sociale | Engagement solidaire | Campagnes en ligne de soutien aux victimes |

La fascination macabre entre plaisir et éthique dans les communautés en ligne

La « Nocturne Obscur » s’exprime aussi fortement dans les espaces communautaires du web. Ces cercles d’intérêts, souvent nommés « Lugubre Pop », réunissent des passionnés du paranormal, du true crime, ou des récits horrifiques, nourrissant un paradoxe entre divertissement et réflexion éthique.

Les groupes en ligne proposent un lieu d’échange où la curiosité morbide est décomplexée, mais où la vigilance éthique se confronte aux limites du respect de l’autre. Le mélange de récits personnels, de débats animés, et de contenus partagés maintiennent un équilibre fin entre fascination et dérive potentielle.

Dans ces « Cryptique Média » s’opère un jeu subtil où l’on oscille entre :

- Recherche d’informations poussées : analyses détaillées sur des affaires criminelles ou phénomènes occultes.

- Partage d’émotions : témoignages sur des expériences proches de la mort ou de la peur intense.

- Consommation ludique : échanges sur des films, jeux vidéo et séries à thème macabre.

- Débats éthiques : discussions sur les limites légales et morales dans la diffusion des faits morbides.

- Solidarité numérique : soutien moral apporté aux victimes ou familles concernées.

| Aspect communautaire | Fonction | Effet observé |

|---|---|---|

| Recherche d’information | Approfondir la connaissance du macabre | Montée en compétence et érudition |

| Partage émotionnel | Créer un lien social par l’empathie | Renforcement du soutien moral |

| Divertissement | Maintenir l’intérêt par le jeu | Fidélisation et amusement collectif |

| Débats éthiques | Questionner les normes | Prise de conscience collective |

| Solidarité | Soutenir les victimes et familles | Actions concrètes de soutien |

Vers une régulation nécessaire de la diffusion de l’horreur à l’ère numérique

Face à la montée incessante des contenus morbides sur les réseaux, la question d’une régulation plus stricte se pose inéluctablement. L’équilibre entre liberté d’expression et respect des individus est devenu un enjeu crucial dans le paysage du « Digital Épouvante ».

Plusieurs propositions émergent pour encadrer cette diffusion, notamment en tenant compte :

- De la nécessité de protéger les plus vulnérables : jeunes, victimes et populations sensibles.

- De la prévention contre la désensibilisation collective : maintenir une conscience éthique partagée.

- Du rôle accru des plateformes : obligation de modérer activement les contenus choquants.

- De l’éthique journalistique renforcée : adoption de lignes directrices claires sur la diffusion des images et reportages.

- De la promotion d’alternatives éducatives : favorisation de contenus informatifs et pédagogiques.

| Mesure proposée | Responsable | Effet attendu |

|---|---|---|

| Filtrage des contenus explicites | Plateformes numériques | Réduction de la sur-exposition à la violence |

| Formation des journalistes | Médias | Mieux gérer le traitement des faits délicats |

| Encadrement légal | Législateurs | Protection accrue des victimes |

| Campagnes de sensibilisation | Associations | Renforcement des compétences éthiques du public |

| Développement de contenus alternatifs | Institutions éducatives | Promotion d’une approche responsable et pédagogique |

FAQ – Questions fréquentes sur la fascination pour le macabre à l’ère numérique

- Pourquoi la curiosité morbide est-elle si présente aujourd’hui ?

Elle répond à un besoin psychologique ancien, amplifié par l’accessibilité numérique qui multiplie les contenus et facilite leur diffusion rapide, augmentant ainsi l’exposition aux récits et images macabres. - Le macabre devient-il un divertissement malsain ?

Pas nécessairement. Si la fascination peut basculer dans la perversion, elle peut aussi être une exploration saine de l’inconnu ou un outil pédagogique quand elle est bien encadrée. - Quels dangers représentent ces contenus pour le public ?

Ils peuvent conduire à la désensibilisation, à la re-traumatisation des victimes, ou nourrir des comportements pathologiques si n’encadrés. - Comment les médias peuvent-ils mieux gérer cette fascination ?

En respectant la dignité des personnes, en limitant l’usage d’images choquantes, et en contextualisant les informations pour éviter le sensationnalisme. - Y aura-t-il une régulation de ces contenus ?

Des mesures sont en discussion dans plusieurs pays pour équilibrer liberté d’expression et protection des individus, avec un accent sur la modération des plateformes et la formation professionnelle.